木曽漆器

木曽漆器の魅力

木曽漆器が現代の暮らしにもたらす温もりと、受け継がれる堅牢な技

木曽の豊かな自然と職人の技が育んだ木曽漆器は、約600年のルーツを持ち、四百年の時を超え、現代の暮らしに温もりと美しさをもたらします。堅牢な実用性と洗練された意匠が共存するその魅力に迫ります。

木曽漆器が生まれた背景

木曽漆器は、豊かな自然、宿場町としての歴史、そして技術革新が相互に作用し合いながら、独自の発展を遂げてきたと言えます。

1. 豊かな自然環境:

-

豊富な木材資源: 木曽地域は、良質なヒノキ、サワラ、ケヤキなどの木材が豊富に産出しました。これらの木材は、漆器の素地となる木地を作るのに適していました。特にヒノキは、木目が美しく、狂いが少ないため、高級な漆器に用いられました。

-

漆の栽培に適した気候: 木曽は、夏は涼しく湿度が高く、冬は寒冷という、漆の木(ウルシ)の栽培に適した気候でした。これにより、地元で漆の採取が可能となり、漆器生産の基盤となりました。

- 清らかな水: 漆の精製や漆器の製造工程において、清らかな水は不可欠でした。木曽には豊富な水源があり、高品質な漆器づくりを支えました。

2. 歴史的な背景:

-

中山道の宿場町としての発展: 江戸時代、木曽地域は中山道の重要な宿場町として栄えました。多くの旅人が行き交う中で、丈夫で実用的な木曽の漆器は土産物として人気を集めました。特に奈良井宿では、櫛に漆塗りを施した「お六櫛」が名産品となり、漆器産業の発展を牽引しました。

- 尾張徳川藩の保護: 江戸時代には、尾張徳川藩が木曽の木材資源を保護し、漆器産業を奨励しました。これにより、技術の向上や生産体制の確立が進みました。

3. 技術革新:

-

「錆土」の発見: 明治時代初期、地元で漆の下地作りに不可欠な良質な粘土「錆土(さびつち)」が発見されました。この錆土を用いることで、従来の漆器よりも堅牢で、滑らかな仕上がりの漆器を作ることが可能になり、品質が飛躍的に向上しました。これにより、木曽漆器は日用品としてだけでなく、高級調度品としても発展しました。

-

多様な塗りの技法: 木曽漆器は、木地の美しさを活かす「春慶塗」、幾層もの漆を塗り重ねて模様を出す「堆朱塗」、色漆で模様を描く「塗り分け呂色塗」など、多様な技法を生み出してきました。これらの技術が、木曽漆器の 芸術性と機能性を高めました。

-

受け継がれる伝統と技術:四百年にわたり、職人から職人へと受け継がれてきた手仕事の技。その伝統を守りながらも、時代の変化に合わせて新たなデザインや技法も取り入れています。

-

国が認めた漆工の拠点:その高い技術と歴史的価値が認められ、木曽は重要な漆工の拠点として指定されています。また、第一次伝統的産業指定産地としても認定されています。

- 国内外で高い評価:全国漆器展では数々の最優秀賞を受賞し、その品質の高さと美しさが広く認められています。

木曽漆器とは

長野県木曽地方で、主にヒノキなどの木材を素地に、伝統的な製法によって作られる漆器です。暮らしの中で使われる日用品から、芸術性の高い工芸品まで、幅広い製品が作られています。

平沢漆器と木曽春慶

特に、木曽谷の平沢(現塩尻市木曽平沢)と福島では、古くから特色ある漆器作りが盛んでした。慶長年間に始まったとされる平沢漆器は、江戸時代には中山道の宿場町として賑わう中で、旅人たちの土産物としてもてはやされました。また、透明感のある美しい木目を活かした木曽春慶は、この地の代表的な漆塗りの技法です。

中山道の宿場町と木曽漆器

江戸時代、木曽は中山道の重要な宿場町として栄え、漆器は旅の思い出を彩る特別な品として人気を集めました。特に奈良井宿では、藪原で生まれた「お六櫛」に華やかな蒔絵を施したものが評判となり、多くの旅人たちの手に渡りました。

木曽漆器を支える五つの特徴

1. 豊かな木材資源

「あさひねこ」(アスナロ、サワラ、ヒノキ、ネズコ、コウヤマキ)と覚える木曽五木をはじめ、この地は古くから良質な木材に恵まれています。寒冷な気候の中でゆっくりと育った木材は、緻密で美しい木目を持ち、丈夫な漆器の素地となるのです。

2. 漆器制作に適した気候風土

木曽地方は、夏は涼しく冬は厳しい寒さに見舞われます。この寒暖差と、適度な湿度をもたらす信濃川水系の流れが、漆の乾燥と硬化に最適な環境を作り出します。漆に含まれる酵素「ラッカーゼ」は、この特定の気候条件下で活性化し、空気中の水分と反応することで、強靭な塗膜を形成するのです。

3. 堅牢な下地を生む「錆土」

「刃もたたぬ」と評されるほど硬い下地を生み出す「錆土」は、木曽漆器の大きな特徴の一つです。この地元産の土を漆に混ぜることで、輪島塗にも匹敵する耐久性を持つ漆器を、地元の素材だけで作ることが可能になりました。日常使いの器から、精緻な装飾が施された高級漆器まで、幅広い製品を支える基盤となっています。

4. 受け継がれる伝統と技術

木曽の厳しい自然の中で培われたのは、漆器作りの技術だけではありません。それは、世代を超えて受け継がれてきた職人の魂です。素材選びから、木地の加工、そして幾重にも塗り重ねられる漆の繊細な奥層まで、妥協を許さない職人の手仕事が、美しく丈夫な木曽漆器を生み出すのです。

5. 塗趣の世界:一点ものの個性を育む木曽漆器の哲学

『塗趣(としゅ)』とは、漆の自然な呼吸と職人の手が刻む必然的な個性、すなわち手仕事の証です。塗りムラ、色ムラ、ハケムラ、塗ダマリ(漆の溜まり)、素材サビ(木地の凹凸)といった不均一な表情の全てを、私たちは一点ものの個性として尊重します。

均一な美しさでは表現しきれない、漆器本来の奥行きと趣。

この『塗趣』こそ、お使いいただく方の愛着によって育まれる唯一無二の表情であり、木曽漆器の新しい価値(魅力)であると信じています。

『塗趣』の概念と、その奥深い哲学については、ぜひ「漆塗りの個性、『塗趣』の世界」で詳しくご覧ください。」

時を超えて愛される、木曽漆器の魅力

1. 歴史と文化が息づく、唯一無二の美

四百年の歴史の中で磨かれてきた木曽漆器は、単なる日用品ではありません。それは、木曽の風土と職人の技、そして日本の美意識が凝縮された芸術品です。彫漆や木曽堆朱といった独自の技法は、他にはない深みと温かみを生み出し、使うほどに愛着が湧いてきます。日本の食文化や生活様式に深く根ざし、日々の暮らしを豊かに彩ります。

2. 多彩な技法が織りなす、豊かな表情

木曽漆器の魅力は、その多様な塗りの技法にあります。

-

木曽春慶塗: 木の美しい木目を活かし、透明感のある漆で仕上げる技法。木本来の温もりを感じさせ、食卓に優しい彩りを添えます。(経済産業省伝統工芸品指定)

-

木曽堆朱: 漆を幾重にも塗り重ね、その層を彫り出すことで独特の模様を生み出す技法。深みのある色合いと、手仕事ならではの温かみが魅力です。(経済産業省伝統工芸品指定)

- 塗り分け呂色塗: 鮮やかな色漆で幾何学模様などを描き、丁寧に磨き上げることで、鮮やかで深みのある光沢を生み出す技法。モダンな印象を与えます。(経済産業省伝統工芸品指定)

これらの多様な技法が、食卓を彩るだけでなく、生活空間に豊かな表情と温かみをもたらします。平成3年には、これらの制作に使われる道具や製品などが、国の重要有形民俗文化財に指定され、平成18年には塩尻市木曽平沢が重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

3. 日常の暮らしに寄り添う、確かな実用性

木曽漆器は、その美しい見た目だけでなく、優れた耐久性と実用性を兼ね備えています。熱いものを入れても変形しにくく、冷たいものは冷たいまま保つことができるため、日々の食卓で安心して使うことができます。その丈夫さから、世代を超えて長く愛用できるのも魅力です。近年では、その洗練されたデザインが改めて評価され、現代のライフスタイルにも自然に溶け込むアイテムとして注目を集めています。

4. 職人の技と情熱が息づく、確かな品質

長年の経験を持つ職人が、一つ一つ丁寧に、心を込めて作り上げています。素材選びから、木地の製作、そして息をのむほど繊細な漆塗りの工程まで、妥協を許さない職人の技術と情熱が、世代を超えて愛される高品質な漆器を生み出すのです。手に取れば、その滑らかな質感と、深みのある色合いに、職人の魂が宿っているのを感じられるでしょう。

5. 伝統を未来へ繋ぎ、新たな価値を創造する

四百年の歴史の中で培われてきた伝統の技を守りながらも、木曽漆器の職人たちは常に新しい可能性を追求しています。現代のライフスタイルに合わせたデザインや、新しい素材との組み合わせなど、伝統を守りつつ革新を続けることで、木曽漆器の未来はさらに広がっています。

6. 豊かな時間と空間を演出する、上質な存在感

漆器のある暮らしは、日々の食卓を豊かに彩り、何気ない時間を特別なものに変えてくれます。その美しい佇まいは、食卓に温かみとエレガンスを与え、使う人の心を豊かにします。大切な人との食事や、お客様をもてなす特別な時間にも、木曽漆器は特別な趣きを添えてくれるでしょう。

7. 大切な想いを伝える、心に残る贈り物

その美しさと実用性は、お祝いの品としても最適です。結婚祝い、新築祝い、長寿のお祝いなど、人生の節目に、贈る方の心をしっかりと伝え、長く愛用していただけるでしょう。木曽漆器は、単なる品物ではなく、贈る人の温かい気持ちを伝える象徴となります。

8. 木曽で触れる、漆器の魅力

木曽地域には、木曽漆器の工房やギャラリーが点在しています。実際に手に取り、その滑らかな質感、深みのある色合い、そして職人の息吹を感じてください。職人との直接的な触れ合いは、木曽漆器の魅力をより深く理解する貴重な機会となるでしょう。

9. 未来へ繋ぐ、日本の伝統工芸

木曽漆器は、日本の伝統工芸の素晴らしさを伝える、かけがえのない文化遺産です。私たちは、この貴重な伝統を未来へと繋ぎ、新たな価値を創造していくことを使命としています。木曽漆器の美しさと技術を、これからも多くの人々に伝えていきたいと考えています。

木曽漆器を体験・購入する

木曽漆器の魅力をより深く体験し、お気に入りの一品を見つけてみませんか?

-

イベント情報:木曽漆器祭・奈良井宿場祭

木曽漆器祭・奈良井宿場祭:毎年6月第1週の土日に開催。漆器の展示販売はもちろん、木曽の伝統文化に触れることができる賑やかな祭りです。年に1度の漆器大奉仕、平沢全域で開催される。お得に木曽漆器を手に入れるチャンスです。

奈良井宿 お茶壷道中:江戸時代の装束をまとった人々が練り歩く、歴史的な美しさを感じられる行列です。

-

お立ち寄りスポット:

道の駅木曽ならかわ・木曾くらしの工芸館:地元の特産品とともに、普段使いに使える木曽漆器を気軽に購入できます。木曽の様々な伝統工芸品が集まる施設。木曽漆器の歴史的な背景や技術を学ぶことができます。伝統工芸の販売から、塩尻ワイン、地酒、地元の農産物まで。ゆっくりお寛ぎいただけるカフェやレストラン:道の駅木曽ならかわ・木曽くらしの工芸館

奈良井宿:中山道の美しい宿場町。風情ある街並みを散策しながら、お土産として木曽漆器を探すのもおすすめです。特に、お六櫛は奈良井宿の名産品です。中山道の丁度真ん中の宿場町です。日本のありのままの美「おひさま」の舞台。奈良井宿

木曽地域の漆器工房・ギャラリー:職人の仕事を間近で見学したり、こだわりの一点ものを見つけることができます。事前に連絡すれば、制作体験ができる工房もあります。

木曽を訪れた際には、ぜひ木曽漆器に触れ、その美しさと職人の温かさを感じてください。

木曾漆器の故郷:漆郷平澤の風景

漆の香りが漂う漆郷平沢の古い町並み。西山から東山方面を望むと、赤いトタン屋根が連なり、どこか懐かしい情緒を醸し出しています。眼下には平沢駅と中央西線、国道19号線が見え、遥か東の山々の向こうには、蛇石で有名な辰野町横川渓谷が広がります。この豊かな自然と歴史が、木曽漆器の美しさを育んできました。

木曽谷日本遺産:古き良き日本の原風景

Featured collection

蔵置き大放出

美しさと歴史の調和。蔵出し漆器で感じる日本の伝統の息吹。

希少な蔵出し漆器が、あなたの空間に古き良き日本の風を運びます。魅了の器、潤いの漆製品から、使い勝手や扱いやすい業務用の合成樹脂品まで、幅広く販売いたします。奥に進めない蔵の手前から商品を出していきますので、何が出てくるもお楽しみの内です。うち使いにいかがでしょうか。あったらうれしい❣お気に入り商品を探してお楽しみください。

-

湯豆腐等set/1人用・防災用/キャンプ・桧/椹蓋付/内ステン/五徳/受皿/台座

通常価格 ¥1,000 JPY通常価格単価 あたり -

銘々皿・野菊花彫り・内小豆外黒・4.5寸・昭和レトロ

通常価格 ¥200 JPY通常価格単価 あたり -

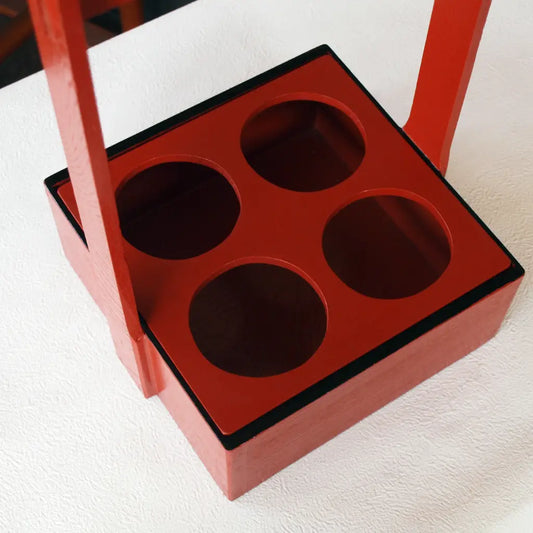

【おしゃれ】木製・ビール運び4朱・取手付・昭和レトロ・花器にも

通常価格 ¥3,800 JPY通常価格単価 あたり -

【おしゃれ】木製・ビール運び2・取手付・昭和レトロ・花器にも

通常価格 ¥3,000 JPY通常価格単価 あたり