漆の字源・語源・起源

漆:文明の礎、紡ぐ歴史の輝き

漆の字源・語源は、確定的なものはなく、何れも漆の製法や特性と関連したものと考えられ、漆に関する歴史的な変遷や言語の変化によって複雑に絡み合っている可能性があります。

漆とウルシ

ウルシは学名<verniciflus>であり、樹液ワニスとしても知られています。樹名としてはカタカナでウルシと表記され、古字では「桼」が正しいとされています。

ウルシノキの起源と日本の漆文化:最古の発見が示す可能性

ウルシノキは東アジア(中国・インド・チベット/ヒマラヤ)原産で、比較的古い時代に日本に伝播したという説が長らく主流です。しかし、日本でも約9000年前(縄文時代早期)の漆製品(世界最古級)が北海道の垣ノ島B遺跡から出土するなど、漆文化の早期の発展を示す証拠が多く見られます。

さらに、福井県の鳥浜貝塚遺跡からは、約12,600年前(縄文時代草創期)の世界最古となるウルシの木の木片が出土しました(2012年公表)。この発見は、従来の「ウルシは大陸起源」という見方を覆し、ウルシが極めて古い時代から日本列島に自生していた可能性、あるいは当時から大陸との交流があった可能性を示唆しており、日本のウルシの起源に関する議論に大きな影響を与えています。

国内で非常に古いウルシや漆製品が発見されていることは、日本における漆文化の独自性を示唆していますが、鳥浜貝塚の発見を受けても、現時点では東アジア起源説も有力な見解の一つとして残っています。今後は、考古学的発見や遺伝子研究の進展によって、ウルシノキの起源に関する理解がさらに深まることが期待されます。

ウルシノキの特徴と漆の基礎知識

ウルシノキ(漆の木)は、ウルシ科ウルシ属に属する落葉性の小高木(または低木)です。

分布と生育環境

日本では主に本州各地から北海道にかけて広く生育しており、古くから漆液を採取するために植栽されてきました。現在では、植栽されていたものが野生化している場所も多く見られます。

元々日光を好む性質がありますが、成長すると耐陰性も増すため、山地の日当たりの良い場所から、やや日陰の雑木林の中まで、幅広い環境で見ることができます。

形態的特徴

ウルシノキは、樹高が通常3メートルから10メートル程度になる、比較的コンパクトな樹形をしています。

最も特徴的なのは、羽状に分かれた大きな複葉(葉の集合体)です。この葉は夏には濃い緑色をしていますが、秋には美しく鮮やかな赤色に紅葉します。ウルシの紅葉は特に美しく、「ウルシノキ」という名前の由来の一つが「うるわしの木(麗しの木)」であるという説もあります。

雌雄異株(しゆういしゅ)

ウルシノキは雌雄異株である、という特徴があります。これは、雄花(雄しべしかない花)をつける木と、雌花(雌しべしかない花)をつける木が分かれているということです。このため、実(種)を付けるためには、近くに雄株と雌株の両方が生育している必要があります。

毒性

ウルシノキの樹液、葉、樹皮にはウルシオールという成分が含まれており、多くの人にとって強い毒性(アレルゲン)を持ちます。この成分が皮膚に触れると、漆かぶれ(接触性皮膚炎)を引き起こします。

別名:ウルシノキ・ウルシノモエ・ウルス・マウルシ・ホンウルシ・アカメ・カブレ・カブレッキ・カブレノキ・オツナム・ナンナム 漆樹・桼・椅・七・七木・続命筒など。

さんずい氵に七木と書いて<柒>:シツ・うるし。漢数字の七。ちなみに、当webサイトURLのkakumaru7の<7>はこの<七=柒>を表します。

この樹木の幹や枝から得られる樹液が漆であり、この樹液を原料として漆器や漆塗り工芸品を製作する際に使用されます。

漆の木から得られる樹液は、発酵させたり特殊な加工を施すことで、漆器や漆塗りの原料となります。漆は耐久性に優れ、表面を覆うことで美しい光沢をもたらすことができます。しかし、ウルシノキ自体やその樹液は人にとって毒性を有し、漆かぶれ(接触性皮膚炎)等の原因となりますので、漆を扱う際には注意が必要です。

漆器や漆塗り工芸品は、ウルシノキから得られる漆を素材として、職人の手によって丁寧に作られることで、日本などの伝統的な工芸品として愛されています。

漆の特性とお手入れ・漆器の比較|格差・漆器の選び方|ポイント

字源・語源は諸説

漆の字源・語源は、桼:木の字に点を加え、幹から液が滴り落ちる形を示す篆字から転じたもの、後世に水をつけて、漆としたので桼が正しい。日本で何時の頃からウルシと読ましたかは不明であり、ウルシ液を塗料としたことは、孝安天皇(皇紀第6代:紀元前BC392年)の時代にすでにウルシ液を用いて器物に塗り、その職をとる子孫が朝廷に出仕し漆部(ヌリベ)の姓を賜り漆工を統率した。

和名ウルシの読みについても諸説ある

和漢三才図鑑には和名宇留之、うるはしの略とある、宇は潤いにして潤沢あるをいい、宇留志とはその物を施し潤沢色彩あらしむる意と、ウル(潤)シ(師)にして、シはハニシ・カタシのシで工作の意、ウルは光沢の意で、この読みは初め光沢を出した工人に与えられた称で、後世転じて材料を呼んだという説がある。

・ウルシは塗汁(ヌルシル)から転じた説

・潤汁(ウルシル)より転じた説

・ウルハシの形容詞がウルシと転じた説

・支那字桼が輸入された当時非常にうるわしく思われたのでウルシと転化した説

何れにせよその読みは大変古くから存在していた。

お気に入りを探せ🔖

Featured collection

蔵置き大放出

美しさと歴史の調和。蔵出し漆器で感じる日本の伝統の息吹。

希少な蔵出し漆器が、あなたの空間に古き良き日本の風を運びます。魅了の器、潤いの漆製品から、使い勝手や扱いやすい業務用の合成樹脂品まで、幅広く販売いたします。奥に進めない蔵の手前から商品を出していきますので、何が出てくるもお楽しみの内です。うち使いにいかがでしょうか。あったらうれしい❣お気に入り商品を探してお楽しみください。

-

湯豆腐等set/1人用・防災用/キャンプ・桧/椹蓋付/内ステン/五徳/受皿/台座

通常価格 ¥1,000 JPY通常価格単価 あたり -

銘々皿・野菊花彫り・内小豆外黒・4.5寸・昭和レトロ

通常価格 ¥200 JPY通常価格単価 あたり -

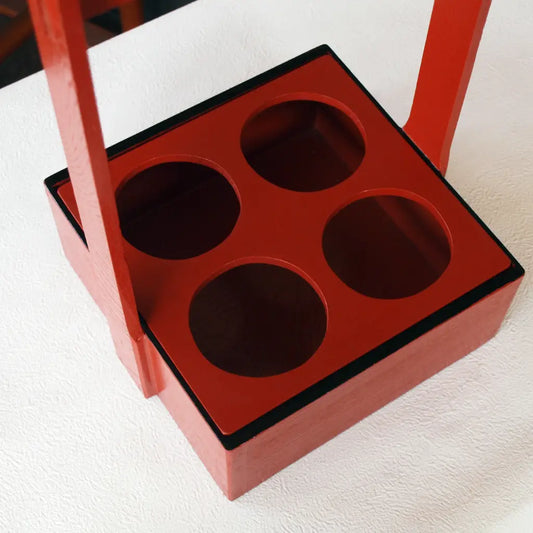

【おしゃれ】木製・ビール運び4朱・取手付・昭和レトロ・花器にも

通常価格 ¥3,800 JPY通常価格単価 あたり -

【おしゃれ】木製・ビール運び2・取手付・昭和レトロ・花器にも

通常価格 ¥3,000 JPY通常価格単価 あたり